6周年記念キャンペーン❗️

おかげさまで、

芦屋パーソナルジムSIEGE DESIGN(ジークデザイン)は2019年10月1日にオープンしてから、6周年を迎えることができます。

支えてくださるお客様のおかげで、こうして成長を続けられています。本当にありがとうございます。

今回、ささやかではありますが感謝の気持ちを込めて、6周年記念特別キャンペーンを開催いたします。この機会に是非、ご利用くださいませ。

🌟パーソナルトレーニング20%OFF!!

1回/¥8,250が➡️1回/¥6,286‼️

1回トレーニング70分(有効期間1年間、税込)

今回は1回券から購入可能です。

もちろん、まとめて購入もできます!!

[キャンペーン期間10月1日〜10月31日迄]

夜中にふくらはぎが攣る!

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です☺️

今回のテーマは「夜中にふくらはぎが攣る!」です。

夜中にふくらはぎが攣る(こむら返り)の原因と対策を以下に簡潔にまとめます。

【原因】

- 筋肉の疲労や過度な負荷

長時間の運動や立ち仕事、筋肉の使い過ぎで筋肉が疲弊し、攣りやすくなる。 - 電解質の不足

マグネシウム、カルシウム、カリウム、ナトリウムなどのミネラル不足(汗や脱水による)。 - 水分不足(脱水)

体内の水分が不足すると、筋肉の収縮がスムーズに行われなくなる。 - 血流不足

冷えや長時間同じ姿勢でいることで血流が悪化し、筋肉が攣る。 - 神経系の異常

神経の過剰な興奮や、加齢による神経機能の低下。 - 薬の副作用

利尿剤や降圧剤など、特定の薬が電解質バランスを崩す場合。 - 病気や体調

糖尿病、腎臓病、甲状腺異常、妊娠、加齢などが関与する場合も。

【対策】

- 水分補給

就寝前に十分な水分を摂る(水や電解質を含むスポーツドリンクが効果的)。 - ミネラル補給

- マグネシウム(ナッツ、豆類、緑黄色野菜)

- カリウム(バナナ、アボカド、ほうれん草)

- カルシウム(乳製品、小魚)を積極的に摂る。

- ストレッチとマッサージ

- 寝る前のふくらはぎのストレッチ(壁を使ったつま先上げやアキレス腱伸ばし)。

- 入浴時に軽くマッサージして血流を改善。

- 体を温める

- 就寝時に靴下やレッグウォーマーを使用し、冷えを防ぐ。

- 温かいお風呂で筋肉をリラックスさせる。

- 適切な運動量

- 過度な運動を避け、適度なウォーキングや軽い運動で筋肉をほぐす。

- 睡眠環境の改善

- 寝具や姿勢を見直し、足がつりやすい姿勢(つま先を伸ばすなど)を避ける。

- 足元を少し高くして寝ると血流が改善する場合も。

- 医療機関の相談

- 頻繁に起こる場合や他の症状(しびれ、痛み)があれば、医師に相談。電解質異常や病気の可能性をチェック。

【応急処置】

- 攣った場合は、ゆっくりとふくらはぎを伸ばす(つま先を自分の方に引き寄せる)。

- 温湿布や軽いマッサージで筋肉をほぐす。

- 痛みが強い場合は、温めるか冷やす(状況に応じて)。

頻度が高い場合や生活に支障が出る場合は、専門医(整形外科や内科)に相談してください。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください😊

芦屋パーソナルトレーニングジムSIEG DESIGN

ふくらはぎを鍛える!

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEGDESIGN(ジークデザイン)です☺️

今回のテーマは「ふくらはぎを鍛える」です。

【ふくらはぎを鍛える効果】

- 脚力の向上:ふくらはぎの筋肉(腓腹筋・ヒラメ筋)は歩行や走行、ジャンプなどの動作で重要な役割を果たします。鍛えることで脚の力が向上し、日常の移動やスポーツのパフォーマンスが上がります。

- 持久力アップ:ふくらはぎを鍛えると長時間の歩行やランニングでの疲労感が軽減され、持久力が向上します。

- 血流改善:ふくらはぎは「第二の心臓」と呼ばれ、血液を心臓に戻すポンプの役割を果たします。鍛えることで血流が良くなり、むくみや冷え性の予防、静脈瘤のリスク軽減につながります。

- ケガ予防:強いふくらはぎは足首の安定性を高め、捻挫やアキレス腱の損傷リスクを減らします。

- 見た目の美しさ:引き締まったふくらはぎは脚全体のバランスを良くし、見た目の美しさを向上させます。

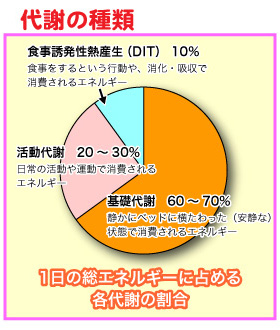

- 代謝アップ:筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、脂肪燃焼や体重管理にも効果的です。

【おすすめの運動】

カーフレイズ(つま先立ち)、ランニング、縄跳び、階段昇降など。継続的なトレーニングでこれらの効果を実感できます!

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN

ベンチプレスの重量を伸ばす頻度と回数

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😀

今回のテーマは「ベンチプレスの重量を伸ばす頻度と回数」です。

ベンチプレスの重量を効果的に伸ばすための頻度と回数は、個人のトレーニング経験、体力レベル、目標、回復力によって異なりますが、一般的なガイドラインを以下に示します。

【頻度(週に何回?)】

- 初心者(トレーニング歴1年未満)

週2〜3回のベンチプレスが理想的。筋肉の回復に48〜72時間必要なので、例えば月・水・金のように間隔を空けて行うのが一般的。筋力と技術の向上が期待できる頻度です。 - 中級者(トレーニング歴1〜3年)

週2〜4回。メインのベンチプレスを週1〜2回(高重量・低回数)、補助的に軽い重量やバリエーション(インクラインベンチ、ダンベルプレスなど)を1〜2回加えることで、筋力と筋量をバランスよく強化。 - 上級者(トレーニング歴3年以上)

週3〜5回。ただし、毎日高重量を行うのは避け、強度と量を調整(例:重い日、軽い日、テクニック重視の日を組み合わせる)。プログラム(例:5/3/1やWestside Barbellなど)を取り入れると効果的。

【回数(1回のセッションでのセット数・回数)】

- 筋力向上を目指す場合

- 1〜5回を3〜6セット(高重量、85〜95%の1RM)。

- 例:100kgが1RMなら、85〜90kgで3〜5回×4〜6セット。

- 休息時間は2〜5分で、十分な回復を確保。

- 筋肥大(筋量増加)を目指す場合

- 6〜12回を3〜5セット(中重量、60〜80%の1RM)。

- 例:70〜80kgで8〜10回×4セット。

- 休息時間は60〜90秒。

- 筋持久力を目指す場合

- 12〜20回を3〜4セット(低重量、50〜65%の1RM)。

- 休息時間は30〜60秒。

【重量を伸ばす頻度(どれくらいで重量が増える?)】

- 初心者:週に0.5〜2.5kg、または2〜4週間に5kg程度の増加が現実的。神経系の適応が早く、フォームの改善も進むため、比較的早く重量が伸びる。

- 中級者:1〜2か月に2.5〜5kgの増加。筋力向上には時間がかかり、プログラムの調整や補助種目が必要。

- 上級者:数か月に2.5〜5kgの増加が目標。ピークを合わせるためのサイクル(例:8〜12週間のプログラム)を使い、微調整を重ねる。

【ポイントと注意点】

- プログラムの重要性:リニアプログレッション(毎週少しずつ重量を増やす)やピリオダイゼーション(強度や量を周期的に変える)を活用。例:Starting Strengthや5/3/1プログラム。

- 回復と栄養:十分な睡眠(7〜9時間)、タンパク質摂取(体重1kgあたり1.6〜2.2g)、カロリー収支を意識。回復が不足すると伸びが停滞。

- フォームの確認:フォームが崩れると怪我のリスクが高まり、重量の伸びが止まる。正しいフォームを優先。

- 補助種目:肩や三頭筋、背中の強化(例:オーバーヘッドプレス、クローズグリップベンチ、ローイング)でベンチプレスをサポート。

- 停滞時の対処:重量が伸びない場合は、デロード(軽い重量で1〜2週間)、補助種目の強化、またはプログラムの変更を検討。

【具体例(初心者向け4週間プログラム)】

- 週2回(例:火・土)

- 1日目:5回×5セット(75% 1RM)、補助種目(ダンベルフライ、ディップス)。

- 2日目:3回×3セット(85% 1RM)、テクニック重視。

- 毎週2.5kg増(フォームが安定している場合)。

【結論】

- 頻度:週2〜3回(初心者)、週2〜4回(中級者以上)。

- 回数:筋力なら1〜5回×3〜6セット、筋肥大なら6〜12回×3〜5セット。

- 重量増加:初心者は2〜4週で5kg、中級者は1〜2か月で2.5〜5kg、上級者は数か月で2.5〜5kgが目安。

- プログラム、栄養、回復を最適化し、フォームを意識することで、効率的に重量を伸ばせます。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN

アルコールの筋肉への影響

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です☺️

今回のテーマは「アルコールの筋肉への影響」です。

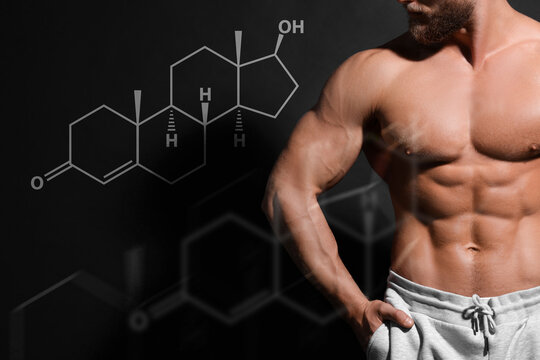

【アルコールの筋肉(筋トレ)への影響】

- 筋肉の回復と成長の阻害

アルコールは筋タンパク質の合成を抑制し、筋肉の修復や成長を遅らせます。特に、筋トレ後に飲酒すると、筋肥大の効果が低下する可能性があります。 - テストステロンの低下

アルコールはテストステロン(筋肉成長に重要なホルモン)の分泌を一時的に抑制します。過度な飲酒はホルモンバランスを乱し、筋トレの成果を損なうことがあります。 - 脱水作用

アルコールは利尿作用があり、脱水を引き起こします。筋肉は水分を多く含むため、脱水は筋力やパフォーマンスの低下につながります。 - 睡眠の質の低下

アルコールは睡眠の質を下げるため、筋肉の回復や成長に必要な深い睡眠(レム睡眠やノンレム睡眠)が妨げられます。 - パフォーマンスの低下

飲酒後の筋トレでは、筋力、持久力、反応速度が低下し、ケガのリスクも高まります。

【適量なら影響は少ない】

少量のアルコール(例:ビール1杯程度)は筋トレへの影響が比較的小さいですが、過度な飲酒は避けるべきです。筋トレの効果を最大化するには、飲酒は控えめにするのが理想的です。

【推奨事項】

- タイミング:筋トレ後すぐの飲酒は避け、少なくとも数時間空ける。

- 水分補給:飲酒時は十分な水を摂り、脱水を防ぐ。

- 頻度と量:週に1~2回、少量(1~2ドリンク)に抑える。

【結論】

筋トレの効果を最大限に引き出すには、アルコールの摂取を最小限に抑え、筋トレ後や睡眠前の飲酒を避けることが重要です。バランスの取れた生活を心がけましょう。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

【芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN】

女性が筋トレをしたらムキムキになる?

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「女性が筋トレをしたらムキムキになる?」です。

女性が筋トレをしても、ムキムキになるのは非常に難しいです。以下にその理由と実際の影響を簡潔に説明します

- ホルモンの影響

女性は男性に比べてテストステロン(筋肉の成長を促進するホルモン)の分泌量が少なく、通常10分の1程度です。そのため、男性のような極端な筋肥大(ムキムキ)は起こりにくいです。 - 筋トレの効果

筋トレをすると、女性の場合、筋肉が適度に引き締まり、メリハリのある体型になることが一般的です。例えば、ヒップや腕が引き締まり、体のラインが美しくなる効果が期待できます。ムキムキになるには、極端な高負荷トレーニング、特定の食事管理(高タンパク質)、そして長期間の継続が必要です。 - 個人差とトレーニング内容

ムキムキになるかどうかは、トレーニングの強度や頻度、遺伝的要因にも左右されます。軽~中程度のウェイトトレーニングや自重トレーニングでは、ほとんどの女性は引き締まった体型を目指せます。ボディビルダーのような体型は、意図的に極端なトレーニングと食事管理をしない限り、まず到達しません。 - 誤解の原因

「ムキムキになる」というイメージは、プロのボディビルダーや競技者の写真からくる誤解が多いです。彼らは特別なトレーニングと生活習慣を何年も続けてあの体型を作っています。一般的な筋トレではそのレベルにはなりません。

【実際どうなるか?】

・初心者の場合

筋トレを始めると、最初は筋肉が少し張る感覚や体の変化を感じるかもしれませんが、これは筋肉が「引き締まる」過程で、ムキムキとは異なります。

・継続した場合

数ヶ月~数年続けると、筋力アップや体型改善(例えば、ヒップアップやウエストの引き締め)が顕著に。健康的でバランスの良い体型になることが多いです。

・ムキムキを目指す場合

ボディビルダーのような体を目指すなら、専門的な高負荷トレーニング、プロテインやサプリメントの積極的な摂取、厳格な食事管理が必要です。これは一般的な筋トレとは別次元の努力。

【結論】

女性が筋トレでムキムキになる心配はほぼ不要です。適度な筋トレは、引き締まった体、健康増進、代謝アップ、姿勢改善など多くのメリットがあります。自分の目標(例えば、引き締めたい、筋力を上げたい)に合わせてトレーニングを選べば、理想の体型に近づけます。「ムキムキになりたくない」という不安があるなら、トレーナーに相談して軽~中程度の負荷でプログラムを組むと良いでしょう。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

【芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN】

テストステロンを爆上げする⤴️

こんにちは、こんばんは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😀

今回のテーマは「テストステロンを爆上げする⤴️」です。

テストステロンを自然に高める方法を簡潔にまとめます。以下の方法は科学的に支持されており、ライフスタイルの改善を中心に据えています。ただし、極端な方法やサプリメントの過剰摂取はリスクを伴うため、バランスが重要です。

1. 運動と筋トレ

- レジスタンストレーニング: スクワット、デッドリフト、ベンチプレスなどの高強度ウェイトトレーニングがテストステロン分泌を促進。特に大筋群を動かす compound exercises が効果的。

- 短時間の高強度インターバルトレーニング (HIIT): 20~30分のHIITは持久力トレーニングよりもテストステロンを高める。

- 過度な有酸素運動は避ける: 長時間のランニングなどはコルチゾール(ストレスホルモン)を増やし、テストステロンを下げることがある。

2. 栄養と食事

- 十分なカロリーと健康的な脂肪: テストステロンはコレステロールから合成されるため、オリーブオイル、アボカド、ナッツ、魚(オメガ3脂肪酸)などの健康的な脂質を摂取。

- タンパク質と炭水化物のバランス: タンパク質は筋肉修復に、炭水化物はエネルギー供給に必要。低炭水化物ダイエットはテストステロンを下げる可能性がある。

- ビタミンとミネラル:

- 亜鉛: 牡蠣、赤身肉、ナッツに豊富。テストステロン合成に必須。

- ビタミンD: 日光浴やサプリ(3000~5000IU/日)で補充。テストステロン受容体を活性化。

- マグネシウム: 緑葉野菜やナッツに含まれる。睡眠と筋肉回復を助ける。

- 加工食品・砂糖を控える: インスリン抵抗性はテストステロンを下げる。

3. 睡眠の最適化

- 7~9時間の質の高い睡眠: テストステロンは睡眠中にピークを迎える。特に深いノンレム睡眠が重要。

- 睡眠環境: 暗い部屋、涼しい温度(18~20℃)、ブルーライトの遮断(スマホやPCの使用を寝る2時間前に控える)。

- 一貫した睡眠スケジュール: 毎日同じ時間に寝起きすることでホルモンリズムを整える。

4. ストレス管理

- コルチゾール抑制: 慢性的なストレスはコルチゾールを増やし、テストステロンを抑制。瞑想、深呼吸、ヨガ、マインドフルネスが有効。

- 適度な休息: 過労や過剰なトレーニングは逆効果。

5. 生活習慣

- 適度な日光浴: ビタミンD生成を促進し、気分とホルモンバランスを改善。

- 体重管理: 肥満はテストステロンを下げる(特に内臓脂肪)。体脂肪率を10~15%程度に保つ。

- アルコールと喫煙を控える: 過度な飲酒や喫煙はテストステロン分泌を抑制。

- カフェインの適量摂取: 適度なコーヒー(1~2杯/日)はコルチゾールを抑えつつ、エネルギーを高める。

6. サプリメント(必要に応じて)

- D-アスパラギン酸 (DAA): 一部研究でテストステロン上昇が示唆されているが、効果は個人差あり。

- アシュワガンダ: ストレス軽減とテストステロン増加に効果的(300~600mg/日)。

- フェヌグリーク: テストステロンとリビドー向上の可能性。

- 注意: サプリは医師や専門家と相談し、過剰摂取を避ける。

7. その他のポイント

- 性的活動: 定期的な性行為や性的刺激はテストステロン分泌を促す可能性がある。

- 冷水シャワー: 一部研究で冷水が一時的にテストステロンを高める可能性が示唆されている。

- 競争や達成感: 競争的な活動(スポーツ、仕事での成功)や目標達成はテストステロンにポジティブな影響を与える。

注意点

- 医療的介入は慎重に: テストステロン補充療法(TRT)は医師の指導が必要。副作用(不妊、心血管リスクなど)がある。

- 個人差を考慮: 年齢、健康状態、遺伝で効果は異なる。40歳以上なら定期的にホルモン値をチェック。

- 極端な方法は避ける: 非科学的な「テストステロンブースター」や高用量サプリはリスクが高い。

【具体的な1日の例】

- 朝: 日光浴(15分)、高タンパク朝食(卵、サーモン、全粒穀物)。

- 昼: 筋トレ(45分、スクワットやデッドリフト中心)、バランスの取れた食事(鶏肉、キヌア、野菜)。

- 夕: ストレス解消(瞑想10分)、亜鉛・マグネシウム豊富な夕食(牛肉、ブロッコリー)。

- 夜: ブルーライトカット、21時に就寝(7~8時間睡眠)。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

【芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN】

筋トレのベストな時間帯

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「筋トレのベストな時間帯」です。

筋トレのベストな時間帯は、個人の生活リズムや目的によって異なりますが、一般的には夕方(16:00~18:00頃)が推奨されることが多いです。

【夕方が良い理由】

- 体温と筋力のピーク

夕方は体温が上がり、筋肉の柔軟性や関節の可動域が最適な状態になりやすい。これによりパフォーマンスが向上し、怪我のリスクが低下する。 - ホルモン最適化

テストステロンや成長ホルモンの分泌が夕方に活発になり、筋肉の成長や回復に有利。 - エネルギー供給

日中の食事でエネルギーが蓄積されているため、夕方は筋トレに必要なパワーを発揮しやすい。

【その他の時間帯の特徴】

朝

- メリット:習慣化しやすく、朝の筋トレは代謝を高め、一日を活動的にスタートできる。

- デメリット:体温が低く、筋肉や関節が硬いため、十分なウォームアップが必要。

昼

- メリット:仕事の合間やランチ後に軽い運動でリフレッシュ可能。

- デメリット:時間が限られる場合が多く、十分なトレーニングが難しいことも。

夜(遅い時間)

- メリット:ストレス解消に効果的で、ジムが空いている場合も。

- デメリット:強度の高いトレーニングは交感神経を刺激し、睡眠の質に影響する可能性がある。

【結論】

- 夕方(16:00~18:00)が最も効率的だが、自分の生活リズムやスケジュールに合わせるのが最も重要。

- 継続が鍵なので、「続けられる時間帯」を優先しよう。

- どの時間帯でも、十分なウォームアップと栄養補給(特にトレーニング前後の食事)を忘れずに。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

芦屋パーソナルトレーニングジム

【SIEG DESIGN】

ヘビーデューティ理論

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「ヘビーデューティ理論」です。

ヘビーデューティ理論(Heavy Duty Theory)は、ボディビルディングにおけるトレーニング方法論の一つで、マイク・メンツァー(Mike Mentzer)が提唱した高強度トレーニング(High-Intensity Training, HIT)の進化形です。この理論は、筋肉の成長を最大化するために、短時間で極めて高い強度のトレーニングを行うことを重視します。

【ヘビーデューティ理論の主要なポイント】

- 高強度・低頻度

- トレーニングは非常に高強度で行い、筋肉を限界まで追い込む(筋肉の「限界点」を超える)。

- セット数は少なく、通常1セットだけで十分な刺激を与えるとされる。

- 頻繁なトレーニングは避け、筋肉の回復と成長のために十分な休息(数日~1週間)を取る。

- 「1セット限界法」

- 各エクササイズで1セットを全力で行い、筋肉が完全に疲労するまで行う。

- ネガティブ(重量を下ろす動作)やフォースト・レップ(補助付きの追加反復)などを活用して、筋肉に最大のストレスをかける。

- 回復の重視

- 筋肉の成長はトレーニング中ではなく、休息中に起こるため、十分な回復期間が重要。

- 過度なトレーニング(オーバートレーニング)を避け、筋肉が完全に回復してから次のトレーニングを行う。

- 科学的アプローチ

- メンツァーは、トレーニングの効果を最大化するために、科学的な原理(筋肥大のメカニズムや生理学)に基づいてプログラムを設計。

- 個々の筋肉群に対して最適な負荷、セット数、休息時間を計算する。

- 個別最適化

- 各人の体力、回復力、目標に応じてトレーニングプログラムをカスタマイズ。

- 一律のプログラムではなく、個体差を考慮したアプローチが推奨される。

【背景】

マイク・メンツァーは、アーサー・ジョーンズ(ノーチラスマシンの開発者)が提唱した高強度トレーニングの理論を発展させ、1970年代~1980年代にヘビーデューティ理論を広めました。この理論は、従来の長時間のトレーニング(高ボリュームトレーニング)とは対照的で、効率性と効果を重視する点で革新的でした。

【実践例】

- トレーニング頻度: 週に1~2回、各筋群を1回トレーニング。

- セットとレップ: 各エクササイズで1セット、6~10回の反復を限界まで行う。

- 休息: セット間やトレーニング間の休息を長めに取り、筋肉の回復を促す。

- テクニック: ネガティブトレーニング、プリエキゾースト(単関節運動後に複合関節運動を行う)、スローリピティション(ゆっくりとした動作)などを活用。

【メリットと批判メリット】

- 短時間で効果的なトレーニングが可能。

- オーバートレーニングのリスクを軽減。

- 忙しい人や効率を求める人に適している。

【批判】

- 高強度すぎるため、初心者やケガのリスクが高い人には不向き。

- 1セットだけで十分な刺激が得られるか疑問視する意見もある。

- 長期間の効果や持続性について議論がある。

【結論】

ヘビーデューティ理論は、効率的かつ科学的に筋肉を成長させたい人向けのトレーニング哲学です。マイク・メンツァーの哲学は「少ない労力で最大の結果」を追求するもので、ボディビルダーやフィットネス愛好者の間で今も影響力を持っています。ただし、個人の体力や目標に応じて適切に取り入れる必要があります。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

(芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN)

基礎代謝計算法

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「基礎代謝計算法」です。

消費カロリーの計算は、活動の種類、強度、時間、体重、年齢、性別などによって異なります。以下に一般的な計算方法を簡潔に説明します。

1. 基礎代謝量(BMR)の計算

基礎代謝量は、安静時に消費されるカロリーで、以下のハリス・ベネディクト方程式などで計算できます。

男性: BMR = 88.362 + (13.397 × 体重kg) + (4.799 × 身長cm) – (5.677 × 年齢)

女性: BMR = 447.593 + (9.247 × 体重kg) + (3.098 × 身長cm) – (4.330 × 年齢)

例:30歳、70kg、170cmの男性の場合 BMR ≈ 88.362 + (13.397 × 70) + (4.799 × 170) – (5.677 × 30) ≈ 1,664 kcal/日

2. 活動による消費カロリー

活動レベルに応じて、総消費カロリー(TDEE)はBMRに活動係数を掛けて計算します。

- 座位中心(ほぼ運動しない): BMR × 1.2

- 軽い運動(週1-3回): BMR × 1.375

- 中程度の運動(週3-5回): BMR × 1.55

- 活発な運動(週6-7回): BMR × 1.725

- 非常に活発(重労働やアスリート): BMR × 1.9

例:上記の男性が軽い運動をする場合 TDEE ≈ 1,664 × 1.375 ≈ 2,288 kcal/日

3. 特定の活動の消費カロリー

特定の運動や活動の消費カロリーは、MET(Metabolic Equivalent of Task)値を使って計算できます: 消費カロリー(kcal) = MET × 体重(kg) × 時間(時間)

MET値の例:

- ウォーキング(4km/h):3.8

- ジョギング(8km/h):8.0

- 自転車(16-19km/h):6.0

例:70kgの人が1時間ジョギングする場合 消費カロリー ≈ 8.0 × 70 × 1 ≈ 560 kcal

4. 簡易計算ツール

オンラインのカロリー計算ツールやアプリ(例:MyFitnessPal)も便利です。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN

C・ロナウドの食事

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「C・ロナウドの食事」です。

クリスティアーノ・ロナウドの食事内容は、彼の卓越したフィジカルと長期間にわたるトップパフォーマンスを支えるために、厳格に管理された高タンパク質、低脂質、栄養バランスの取れた食事プランに基づいています。

【食事の特徴】

- 1日5〜6回の少量多食:ロナウドは代謝を活性化し、筋肉の成長・回復を促進するため、1日5〜6回の食事を摂ります。食事のタイミングも重要で、トレーニング後1時間以内に食事を摂ることを徹底しています。

- 高タンパク質・低脂質:筋肉の構築と修復を助けるタンパク質を重視し、脂質は最小限に抑えます。主なタンパク質源は魚、鶏肉、赤身肉、卵などです。

- 複合炭水化物:エネルギー源として全粒穀物や黒米などを取り入れ、試合やトレーニング前後に積極的に摂取します。

- 新鮮な食材:新鮮な野菜、果物、有機食品を優先し、ファストフードや砂糖の多い飲料、揚げ物はほぼ口にしません。

- 水分補給:浄化した水を大量に摂取し、炭酸飲料や甘い飲み物を避けます。ユーロ2020での記者会見でコカ・コーラのボトルを退け、「水を飲もう」と発言したエピソードは有名です。

- 調理法:ココナッツオイルを使用した調理が多く、脂肪燃焼や健康維持に役立つとされています(ただし、科学的証明は不十分)。

【典型的な1日の食事メニュー例以下はロナウドの1日の食事例です】

- 朝食:

- ハム、チーズ、低脂肪ヨーグルト、フルーツ(バナナ、ブルーベリーなど)、全粒粉パン

- 例:ヨーグルト1パック、バナナ1本(90g)、ブルーベリー40g、全卵4個、チーズ50g、ハム50g(カロリー約657kcal、タンパク質49g)

- 昼前の軽食:

- アボカドトースト、フルーツ、プロテインドリンク

- 例:オイルサーディン1缶、全粒粉パン100g(カロリー約542kcal、タンパク質25.6g)

- 昼食(1回目):

- 鶏胸肉、サラダ、全粒穀物(ライスやキヌアなど)

- 例:サラダ200g、ツナ缶1缶、鶏胸肉200g(カロリー約288kcal、タンパク質60.6g)

- 昼食(2回目):

- 魚(マグロやメカジキ)、サラダ、卵、オリーブ

- 例:マグロ、オリーブ、トマト、卵の組み合わせ

- 間食:

- フルーツ、アボカド、プロテインシェイク

- 例:アボカド半分、全粒粉パン50g、フルーツ1パック、プロテインドリンク40g(カロリー約480kcal、タンパク質35.37g)

- 夕食(1回目):

- 魚(メカジキやタラ)、サラダ、野菜(ブロッコリーなど)

- 例:メカジキとサラダ

- 夕食(2回目):

- ステーキ(赤身肉)、イカリング、サラダ。夕食は軽めで、就寝2時間前までに済ませます

- 例:焼いた赤身肉とサラダ

【特別な好み】

- バカリャウ・ア・ブラス:ポルトガルの伝統料理で、塩漬けのタラ、ジャガイモ、玉ねぎ、卵を組み合わせた料理。ロナウドは「子供時代を思い出す」と語り、文化的・栄養的に重要視しています。

- 鶏肉:ロナウドは「鶏肉は魔法の食べ物」と呼び、高タンパクで低脂肪な鶏肉を頻繁に摂取します。

- 寿司:日本食にも興味があり、引退後の豪邸で寿司を作れるシェフを募集していたことが話題に。

- チートデイ:まれに「チートデイ」があり、試合に勝った夜にはタコ料理やピザを少量楽しむこともあると同僚が明かしています。ただし、普段はストイックに健康食を維持。

【食事管理の背景】

- 恩師の影響:マンチェスター・ユナイテッド時代、アレックス・ファーガソン監督から「食生活は成功の鍵」と教わり、徹底した食事管理を始めました。

- 専門家の評価:スペインの健康食品グループ『Teresa Healthy Food』のCEOジョルディ・バーリ氏は、ロナウドの食事習慣を「完璧」と称賛。ファストフードや甘い飲み物を避け、常に新鮮な食材を決まった時間に摂る姿勢が評価されています。

- サプリメント:プロテインシェイク、マルチビタミン、オメガ3脂肪酸を補助的に使用し、栄養バランスを補完。

【その他のポイント】

- ストイックさ:元チームメイトのパトリス・エヴラによると、ロナウドの家での食事は「サラダ、鶏胸肉、水のみ」で、豪華な食事は一切出なかったと証言。リラックスした日でもトレーニングと健康食を欠かしません。

- 怪我の少なさ:ロナウドの食事管理は怪我予防にも寄与。19年間のプロ生活で最も長い離脱は2008年の足首負傷による11試合の欠場のみ。

- 同僚への影響:ロナウドのストイックな食事が同僚に影響を与える一方、ブラジルの若手選手ガブリエウ・メニーノはロナウドの食事を真似して「死にそうになった」と語るなど、全員に合うわけではないことも明らかに。

【まとめ】

クリスティアーノ・ロナウドの食事は、魚、鶏肉、卵、野菜、全粒穀物、果物を中心に、高タンパク・低脂質・新鮮な食材にこだわったものです。1日5〜6回の少量多食、浄化した水の大量摂取、ファストフードや甘い飲料の排除、トレーニング後の食事タイミングの徹底が特徴です。これにより、40歳に近づいてもトップレベルのパフォーマンスを維持しています。一般人が完全に真似するのは難しいですが、バランスの取れた食事と規則正しい生活の重要性は参考になるでしょう。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

芦屋パーソナルトレーニングジムSIEG DESIGN

片側性トレーニング

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です😄

今回のテーマは「片側性トレーニング」です。

片側性トレーニング効果(Unilateral Training Effect)は、片側(右または左)の身体だけを鍛えるトレーニング(片側性トレーニング)によって生じる効果を指します。このトレーニング方法は、左右の筋力や筋肉のバランスを改善し、全体的な身体のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。以下に主な効果を簡潔にまとめます。

- 筋力とバランスの向上

片側性トレーニングは、左右の筋力差を修正し、身体の非対称性を減らす効果があります。例えば、片脚スクワットや片手でのダンベルプレスは、弱い側を強化し、全体の安定性を高めます。 - コアの強化

片側で負荷をかけるため、身体の安定を保つためにコア(体幹)筋群が強く活性化されます。これにより、姿勢やバランスが改善されます。 - 怪我の予防

左右の筋力差を減らすことで、片側に過度な負担がかかるリスクが低下し、怪我の予防につながります。 - 神経筋の協調性向上

片側性トレーニングは、神経系が筋肉を効率的に動員する能力を高め、動作のコントロールや協調性を向上させます。 - スポーツパフォーマンスの向上

多くのスポーツでは片側に特化した動作(例:片足でのキックや片手でのスロー)が多いため、片側性トレーニングは実際の動作に近い形で筋力を強化し、パフォーマンスを向上させます。 - クロスエデュケーション効果

片側を鍛えると、反対側の非鍛錬側の筋力もある程度向上する現象(クロスエデュケーション)が起こります。これは神経系の適応によるもので、リハビリなどで特に有用です。

例: 片脚でのレッグプレス、シングルアーム・ダンベルロウ、片側デッドリフトなど。

注意点: 片側性トレーニングはフォームが重要で、不適切なフォームは怪我のリスクを高める可能性があります。また、両側性トレーニング(例:バーベルスクワット)と組み合わせることで、よりバランスの取れたプログラムが構築できます。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

(芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN)

筋肉痛の時、筋トレしていいの?

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です。

今回のテーマは「筋肉痛時の筋トレ」についてです

筋肉痛がある場合、筋トレを続けるかどうかは痛みの程度やトレーニングの目的によります。

- 軽い筋肉痛:軽度の筋肉痛なら、適度な運動(低強度のトレーニングやストレッチ、軽い有酸素運動)は血流を促進し、回復を助けることがあります。ただし、同じ筋肉群を酷使する高強度なトレーニングは避けたほうが良いでしょう。

- 強い筋肉痛:激しい痛みや動かすのがつらい場合は、筋肉が十分に回復していない可能性があるので、休息を取るのが賢明です。無理にトレーニングを続けるとケガのリスクが高まります。

- トレーニングの目的:筋肥大や筋力向上を目指すなら、筋肉痛が完全に引くまで(通常48〜72時間)待ってから同じ筋肉群を鍛えるのが一般的。ただし、全身をバランスよく鍛えるプログラムなら、別の筋肉群のトレーニングは問題ない場合が多いです。

対処法

- 十分な休息と睡眠

- 栄養補給(特にタンパク質)

- ストレッチやマッサージで筋肉をほぐす

- 温浴やアイシングで血流改善や炎症軽減

痛みが数日以上続く場合や異常を感じる場合は、専門家(トレーナーや医師)に相談を。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

(芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN)

入浴の効果🛀

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です!!

今回のテーマは「入浴の効果」です。

入浴には以下のような多様な効果があります。

- リラクゼーション効果

- 温かいお湯に浸かることで副交感神経が優位になり、ストレス解消やリラックス効果が得られます。心身の緊張がほぐれ、睡眠の質向上にもつながります。

- 血行促進

- 温浴により血管が拡張し、血流が改善。筋肉や関節のこわばりが緩和され、疲労回復や冷え性改善に効果的です。

- 筋肉・関節の痛み軽減

- 温熱効果で筋肉の緊張がほぐれ、肩こりや腰痛の軽減に役立ちます。浮力により身体への負担も軽減されるため、関節痛にも効果的。

- 皮膚の清潔と保湿

- 汗や皮脂、汚れを洗い流し、皮膚を清潔に保ちます。適切な入浴剤使用で保湿効果も期待でき、乾燥肌の改善に役立ちます。

- 免疫力向上

- 体温が上昇することで免疫機能が活性化し、風邪予防や体調管理に寄与します。

- メンタルヘルス改善

- 入浴は「マインドフルネス」の時間を提供し、精神的な安定や気分のリフレッシュに効果的。香り付き入浴剤や音楽を組み合わせるとさらに効果が高まります。

- 睡眠の質向上

- 就寝1~2時間前の入浴で深部体温が一旦上がり、その後の低下がスムーズな入眠を促します。特に40℃前後のぬるめのお湯が効果的。

注意点

- 長時間の高温入浴は脱水やのぼせのリスクがあるため、適度な時間(10~20分程度)と温度(38~42℃)が推奨されます。

- 心臓疾患や高血圧の方は医師に相談を。

入浴は単なる習慣を超え、健康維持や生活の質向上に大きく寄与します。リラックスしたい、疲れを癒したいなど、目的に応じて温度や入浴法を工夫すると効果的です!

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

【芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN】

フォームローラー(アイテム紹介)

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGNです。

今回のテーマは「フォームローラー」です。

フォームローラーの主な効果は以下の通りです。

- 筋肉の緊張緩和:筋膜リリースにより、筋肉のコリや緊張をほぐし、柔軟性を向上させる。

- 血流改善:圧迫とリリースで血行が促進され、筋肉の回復が早まる。

- 可動域の拡大:関節の動きがスムーズになり、運動パフォーマンスが向上する可能性がある。

- 筋肉痛の軽減:運動後の筋肉痛や疲労感を軽減する効果が期待できる。

- 姿勢改善:筋肉のバランスを整えることで、姿勢の歪みを矯正する助けになる。

- リラクゼーション:マッサージ効果により、ストレス軽減やリラックス効果が得られる。

注意点

- 効果は個人差があり、科学的根拠はまだ限定的な部分もある。

- 過度な使用や誤った方法は筋肉や組織を傷つける可能性があるため、正しい使い方を学ぶことが重要。

- 痛みが強い場合や怪我がある場合は、医療専門家に相談を。

使用頻度は、週に2~3回、1回10~15分程度が一般的です。特定の部位(例:ふくらはぎ、太もも、背中)に焦点を当て、ゆっくり圧をかけながら行うと効果的です。

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

【芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN】

体脂肪を落とす✊

こんにちは!

芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN(ジークデザイン)です。

今回のテーマは「体脂肪を落とす」です。

体脂肪を効果的に落とすためには、食事、運動、ライフスタイルのバランスが重要です。以下に具体的な方法を簡潔にまとめます。

1. 食事管理

- カロリー収支を意識:消費カロリー>摂取カロリーになるよう調整。1kgの脂肪を減らすには約7,700kcalの赤字が必要。

- 高タンパク質を摂る:筋肉を維持し、満腹感を高める(例:鶏胸肉、魚、卵、豆類)。体重1kgあたり1.6~2.2gのタンパク質を目安。

- 低GI食品を選ぶ:血糖値の急上昇を抑える(例:玄米、野菜、ナッツ)。

- 加工食品・糖質を控える:スナックやジュースはカロリー過多になりやすい。

- 水分を十分に:1日2L以上を目安に。代謝を助け、空腹感を抑える。

2. 運動

- 筋トレ:筋肉量を増やして基礎代謝を上げる。週2~3回の全身トレーニング(スクワット、プッシュアップなど)が効果的。

- 有酸素運動:脂肪燃焼を促進。ウォーキング、ジョギング、サイクリングを週3~5回、30分程度。

- HIIT(高強度インターバルトレーニング):短時間で効率的にカロリーを消費(例:20秒全力ダッシュ+40秒休息を8セット)。

3. ライフスタイル

- 睡眠を確保:7~8時間睡眠。睡眠不足は食欲増進ホルモンを増やす。

- ストレス管理:ストレスはコルチゾール分泌を増やし、脂肪蓄積を促す。瞑想や軽いストレッチでリラックス。

- 継続性を重視:極端なダイエットはリバウンドの原因。週0.5~1kgの減量ペースが健康的。

注意点

- 個人差を考慮:年齢、性別、活動レベルで必要なカロリーや運動量は異なる。アプリや専門家で自身のニーズを把握。

- 健康第一:極端な食事制限や過度な運動は避け、医師や栄養士に相談を。

実践例(1日のルーティン)

- 朝:オートミール+プロテイン、コーヒー

- 昼:鶏胸肉サラダ、玄米

- 夜:魚、野菜スープ

- 運動:30分筋トレ+20分ウォーキング

- 間食:ナッツ、ヨーグルト

継続が鍵です。目標を小さく設定し、習慣化を目指しましょう!

芦屋でパーソナルトレーニングのことなら

ジークデザインにお任せください(`・ω・´)ゞ

(芦屋パーソナルジムSIEG DESIGN)